Le polytechnicien Charles Dupin (1784-1873) s'est passionné pour l'estimation des forces productives des nations, y voyant leur source de richesse ainsi qu'un moyen utile pour évaluer l'avance ou le retard des pays. Cela l'amène à estimer les moulins à eau en activité. Dupin évoque le chiffre de 66 000 moulins à eau en mouture, auquel il faut ajouter des forges et autres fabriques.

27/11/2021

Estimation des forces hydrauliques des moulins dans les années 1820 (Dupin 1827)

22/11/2021

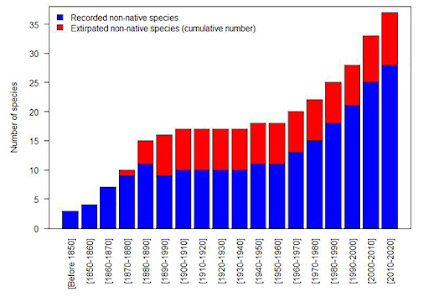

Près de la moitié des espèces de poisson du bassin de Seine sont d'origine exotique (Belliard et al 2021)

Une équipe de chercheurs montre qu'en l'espace de moins d'un millénaire, 46% des espèces de poisson présentes dans le bassin de la Seine sont devenues non-indigènes au bassin, en raison d'introductions répétées, surtout depuis le 19e siècle. Cette tendance devrait se poursuivre à horizon prévisible. Ces travaux posent la question du rapport que nous entretenons avec ces nouvelles espèces. Faut-il forcément y voir une "atteinte à la biodiversité" alors que le nombre total d'espèces de poisson est plus grand aujourd'hui qu'hier? Faut-il espérer un retour à l'état des espèces d'il y a un millénaire, alors que rien n'indique que c'est possible? Et serait-ce de toute façon souhaitable? L'écologie de la conservation doit davantage clarifier les coûts et bénéfices attendus dans la gestion des espèces exotiques, mais aussi préciser pourquoi telle ou telle représentation de la nature serait un objectif en soi pour notre société.

16/11/2021

Si les truites pouvaient parler (Potherat 2021)

La biodiversité remarquable des cours d'eau du Châtillonnais et du plateau de Langres, en particulier ses populations de salmonidés réputées jusqu'au début des Trente Glorieuses, a-t-elle décliné depuis 50 ans à cause des ouvrages hydrauliques? Pierre Potherat apporte une réponse négative dans un remarquable livre sur l'histoire récente de ces rivières. Cet ingénieur géologue d'Etat aujourd'hui à la retraite montre que, bien au contraire, ce sont des travaux lourds visant à faire circuler l'eau plus vite qui ont asséché peu à peu les aquifères de la région, perturbé l'hydrologie de nappes et des lits, créé un environnement aquatique défavorable. Loin d'être des adversaires du vivant, les ouvrages bien gérés peuvent contribuer à son retour, ce que montre la co-existence séculaire des moulins et des truites. A condition pour les gestionnaires publics de ne plus se tromper de cibles dans leurs actions.

- Office du Tourisme de Châtillon, 1 rue du Bourg, 21400 Châtillon

- Musée Trésor de Vix, 14 rue de la Libération, 21400 Châtillon

- Librairie Page 21, 3 rue du président Carnot, 21400 Châtillon

- On en commandant directement à l'auteur à : p.potherat@orange.fr

13/11/2021

A Kerlouan, des élus se croient au-dessus des lois et veulent détruire l'étang

Déjà 47 000 personnes ont signé la pétition de défense de l'étang du pont à Kerlouan, un site qui rend de nombreux services sociaux et écosystémiques. Et qui pourrait de surcroît être aménagé pour produire de l'hydro-électricité. Ici comme ailleurs, les casseurs voulaient gâcher l'argent public pour des lubies. Après le vote de la loi climat & résilience interdisant désormais de détruire les usages actuels ou potentiels d'un ouvrage au nom de la restauration de continuité écologique, les riverains attachés au site et à sa valorisation pensaient que les choses allaient progresser vers une solution intelligente et utile. Mais non, les élus de la Communauté de Communes de Lesneven et de la Côte des Légendes ont voté un choix de destruction! Nous attendons que le préfet invalide cette décision et rappelle à l'ordre les casseurs, pour éviter que les citoyens ne le fassent eux-mêmes. Hydrauxois publie ci-dessous la réaction du collectif de sauvegarde du site de l’étang du pont - Kerlouan.

10/11/2021

Un rapport acte l'échec sociétal de la continuité écologique (sans aller au fond du problème)

Un rapport de Claude Miqueu sur la mise en oeuvre de la continuité écologique dite "apaisée" vient d'être publié. Il acte l'échec sociétal de cette réforme, après bien d'autres audits administratifs et parlementaires. Toutefois, nous montrons ici que le rapport esquive encore et toujours le coeur des problèmes. Tant que des fonctionnaires de l'administration eau & biodiversité et des syndicats de bassins défendront une idéologie de la rivière sauvage et de la destruction des ouvrages sans rapport avec la loi, la jurisprudence, la doctrine publique de l'eau et la volonté des riverains, la politique de continuité écologique sera dans l'impasse. En France, on gère, on équipe, on aménage et on valorise les ouvrages des rivières: c'est si dur à comprendre, à dire et à mettre en oeuvre?

- le territoire d'Adour-Garonne n'est pas le plus représentatif des problèmes, à la fois en raison du faible nombre de rivières classées "continuité écologique" et de la tradition hydro-électrique de ces bassins, ayant déjà habitué à l'évidence de rivières aménagées. Les classements "continuité" les plus étendus donc les plus problématiques, les conflits les plus durs et les positions publiques les plus dogmatiques se rencontrent en Loire-Bretagne et en Seine-Normandie. Dans ces bassins, comme en Artois-Picardie, les choix de destruction sont largement majoritaires dans la période 2006-2016, comme le CGEDD l'a montré. Du coup, Adour-Garonne passe à côté de cette réalité. C'est quand même dommage d'étudier un problème sans étudier le coeur de ce problème.

- le rôle néfaste de l'administration "eau et biodiversité" (outre son réseau de clientèles subventionnées sur argent public, selon l'usage français) est systématiquement atténué, relativisé, justifié. Désolé, mais on ne noiera pas le poisson ainsi, le travail d'analyse critique mené par les associations et les syndicats depuis plus de 10 ans montre que l'idéologie et le fonctionnement des services administratifs est le coeur du problème démocratique et sociétal de la continuité écologique (pas que ce domaine d'ailleurs, le sentiment d'étouffement bureaucratique est diffus en France!). Les nombreuses condamnations de l'administration en justice pour erreur d'appréciation et abus de pouvoir confirment le diagnostic des acteurs. Les documents publics de cette administration montrent sans l'ombre d'un doute qu'elle a envisagé dans les années 2000 et 2010 un programme de destruction systématique du maximum d'ouvrages en rivières, avec tous les efforts réglementaires et financiers portés pour l'effacement des chaussées, digues, barrages, au détriment de leur équipement et de leur aménagement. Les actes doivent avoir des conséquences : ce qui a mené à l'échec ne peut pas conduire à la réussite.

- on peut discuter, débattre, concerter, co-construire, co-décider... il n'en reste pas moins qu'à la racine, deux visions inconciliables de la rivière existent, ce que les universitaires ont déjà fait observer : l'idéal de rivière sauvage rendue à la nature seule avec suppression du maximum d'impacts humains, l'idéal de rivière durablement aménagée où co-existent des patrimoines naturels et des usages humains (les premiers évoluant forcément sous l'influence des seconds). La loi et la justice ont tranché en France : la rivière sauvage n'est pas la doctrine publique de l'eau. (Et cela inclut les versions sophistiquées et "sachantes" du retour au sauvage, comme la "rivière rendue à sa naturalité et sa fonctionnalité", ce qui veut dire exactement la même chose sous une forme un peu jargonnante; l'expertise n'est pas neutre, elle a aussi des idéologies sous-jacentes et il faut le dire dans le débat public). Partant de là, si des fonctionnaires sont mal à l'aise avec cette orientation en faveur de la rivière aménagée et son exécution, ils doivent rejoindre des groupes privés où leur idéologie de la rivière sauvage pourra s'exprimer librement. Mais pour les autres, il est impossible de tenir au sein même de l'appareil d'Etat et en étant payés par les contribuables une position contraire à l'évolution des lois et des décisions de justice.

- or, nous voyons encore tous les jours des courriers aberrants de fonctionnaires DDT-M, des appels d'offres et marchés publics aberrants d'établissements publics ou de collectivités territoriales, des schémas directeurs aberrants d'administrations et syndicats de l'eau, faisant comme si la loi et la jurisprudence n'existaient pas, comme si l'appel à détruire les ouvrages ou la volonté d'entraver leur équipement énergétique avaient une base légale et une approbation citoyenne. Aucun apaisement ne peut exister sur cette trajectoire. Le juge, le parlement, le gouvernement, les élus locaux seront saisis aussi longtemps que des dépositaires de l'autorité publique se comporteront dans le mépris des évolutions démocratiquement actées. Et malheureusement, les rapports humains de terrain seront toujours aussi désagréables tant que des fonctionnaires auront une finalité de dénigrement et d'effacement d'ouvrages, imagineront qu'ils parviendront à cette fin par des stratégies de harcèlement et de contournement des lois.

30/10/2021

La destruction d'ouvrage hydraulique est interdite, signalez-nous les actions illégales

Afin d'accélérer la mise en oeuvre de la loi Climat et résilience, nous avons mis en place avec la CNERH un formulaire en ligne de signalement des destructions illégales d'ouvrage hydraulique. La justice doit faire son travail, aidez-nous à la saisir dans tous les cas litigieux.

Depuis 10 ans, la politique française de continuité écologique des rivières est contestée avec virulence dans tous les bassins versants. La raison en est que plusieurs acteurs de l'eau, y compris parfois des représentants d'administrations publiques, avaient choisi de privilégier sinon d'imposer par chantage financier la seule solution de la destruction des ouvrages hydrauliques (barrages, chaussées de moulins, digues d'étangs, gués, etc.). Or, il existe des moyens non-destructeurs d'assurer la continuité piscicole et sédimentaire là où elle est réellement utile. Et les ouvrages en rivière ont de nombreuses qualités et assurent de nombreux services que leur destruction fait disparaître (patrimoine historique et culturel, agrément paysager, production d'énergie bas-carbone, régulation de l'eau, etc.).

Les parlementaires n'avaient jamais inscrit le principe de destruction des ouvrages dans la loi sur l'eau de 2006. C'est une interprétation administrative du ministère de l'écologie qui a essayé d'en faire une règle de principe. Constatant les problèmes liés aux destructions, les parlementaires avaient déjà signifié lors de plusieurs réformes qu'il fallait trouver d'autres options. Mais rien n'y faisait. La loi climat et résilience de 2021 a donc clarifié une fois pour toutes les choses : la destruction des ouvrages de moulin, et plus largement la destruction de l'usage actuel et potentiel de tout ouvrage hydraulique, est désormais prohibée dans le cadre de la mise en oeuvre de la continuité écologique.

Nous espérions que les choses seraient enfin claires. Mais divers cas d'actualité et les retours de terrain ont montré que ce n'est pas encore tout à fait le cas : certains élus voire certains représentants d'administrations ou d'associations à agrément public pensent pouvoir continuer le programme de casse des ouvrages en mépris affiché des lois. De tels actes sont passibles de la justice pénale et administrative: nous allons donc le faire savoir aux contrevenants. Avec la CNERH, nous avons créé un formulaire en ligne de signalement des chantiers illégaux ou d'incitation à engager des chantiers illégaux. Nous appelons tous nos lecteurs qui sont victimes ou témoins de ces agissements à nous en informer, afin que la justice fasse son travail si le trouble ne cesse pas. Signalons au demeurant que même si un chantier est exécuté, son illégalité au moment des faits peut être constatée ultérieurement par le juge, et le maître d'ouvrage alors condamné à la reconstruction et remise en état antérieur du site.

Les gestionnaires publics et privés de l'eau doivent donc acter l'évidence : les ouvrages hydrauliques sont partie intégrante des rivières et des bassins versants, leur gestion intelligente doit désormais être mise au service de la transition écologique et de l'intérêt du pays.

29/10/2021

La soutenabilité environnementale de l'hydro-électricité au fil de l'eau (Briones-Hidrovo et al 2021)

Comment apprécier la valeur d'une source d'énergie au regard de la soutenabilité environnementale? Cette estimation doit intégrer de nombreuses données comme le bilan carbone, l'empreinte matières premières, le retour sur investissement énergétique, les services écosystémiques associés. Trois chercheurs ont mené cette analyse sur l'hydro-électricité, concluant que des centrales hydro-électriques au fil de l'eau peuvent avoir de meilleurs bilans de soutenabilité que des grands barrages. Ces chercheurs insistent surtout sur la nécessité de prendre un panel large d'indicateurs : toutes les énergies ont des impacts sur les ressources et les milieux, la notion de soutenabilité environnementale ne se limite pas à un seul critère. Leçon à retenir en France, où la politique publique des rivières est biaisée et mal informée depuis des décennies.

26/10/2021

Les poissons ne voient pas la différence après la destruction d'un déversoir (Muha et al 2021)

Des chercheurs ont étudié par l'ADN environnemental la composition des populations de poissons en amont et en aval d'un déversoir sur une rivière anglaise, avant et après l'effacement de l'ouvrage. Leur conclusion : pas de différence significative. Au moins cette mesure a-t-elle été faite avec un protocole rigoureux : dans bien des cas, on se contente de détruire en affirmant que cela procure des gains importants, mais sans démontrer l'importance ni la persistance de ces gains. Sans préciser non plus aux yeux de quels citoyens au juste cette dépense publique représente réellement des gains... Fort heureusement, la France a décidé de cesser cette politique délétère de destructions d'ouvrages en rivière qui rendent par ailleurs des services, qui sont appréciés des riverains, et qui ne posent manifestement pas de grands problèmes aux poissons quand ils sont de dimensions modestes.

Abondance relative des espèce de poissons de la rivière Lugg, identifiée à l'aide du méta-barcoding à ADN environnemental, en amont et en aval de l'emplacement du déversoir, avant et après sa destruction. A, B et C correspondent à des réplicats de terrain. Image extraite de Muha et al 2021, art cit.

14/10/2021

Reconstitution d'un moulin à eau de l'époque romaine (Garcia-Leon et al 2021)

La recherche archéologique a démontré que les moulins à eau ont connu une forte expansion dans le monde romain, à partir de leur invention au Ier siècle avant notre ère. On a mis à jour en 2019 les deux premiers vestiges connus de la péninsule ibérique. Les chercheurs ont procédé à une reconstruction 3D virtuelle de ce site de mouture du grain à Caravaca de la Cruz (région de Murcie). L'énergie de l'eau est indissociable de l'histoire de l'Europe et de l'environnement de ses bassins versants depuis deux millénaires.

08/10/2021

L'hydro-électricité est la plus populaire des énergies renouvelables en France!

En vue d'informer les candidats aux prochaines élections, le syndicat des énergies renouvelables (SER) a fait procéder à une enquête d'opinion sur plus de 3000 personnes en France. Il en ressort que les citoyens sont massivement acquis à la nécessité de faire de la question climatique une priorité publique (70%) et d'amplifier le développement des énergies renouvelables (87%). La palme de l'énergie la plus populaire revient à l'eau : l'hydro-électricité a une bonne image pour 90% des Français. Il est temps de stopper immédiatement la folie de la destruction des seuils et barrages hydrauliques pour engager au contraire leur équipement énergétique, qui bénéficie d'une approbation massive de la société.