Les débats sur la continuité écologique à l'occasion de la loi Climat et résilience vont reprendre au Sénat en juin, avec de fortes pressions du ministère de l'écologie et du lobby des casseurs d'ouvrages hydrauliques. La discussion s'est concentrée sur les moulins. Mais c'est une réduction du débat et une diversion du véritable enjeu : l'ouvrage est associé à des paysages, à des usages, à des milieux, à des fonctionnalités, à un principe historique de rivière lentement aménagée par les humains au fil des générations. C'est cela dont il faut débattre, sur des dizaines de milliers d'ouvrages allant bien au-delà du seul cas du moulin comme bâtiment.

06/05/2021

L'enjeu n'est pas le moulin, mais bien l'ouvrage, tous les ouvrages

27/04/2021

Le WWF appelle à détruire les aménagements des rivières européennes, y compris les centrales à énergie bas-carbone

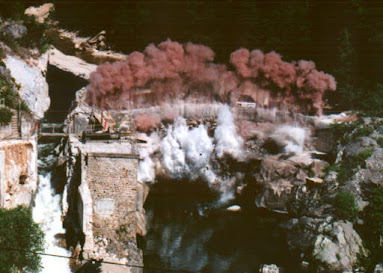

L'ONG de conservation WWF vient de publier une brochure sur la continuité des rivières en Europe, visant à inspirer la stratégie européenne de biodiversité 2030. On peut tirer deux enseignements de sa lecture. D'une part, les mesures proposées concernent vingt fois moins d'ouvrages hydrauliques en France que ceux classés par l'administration en 2012-2013, ce qui dit assez le caractère irréaliste de la continuité écologique à la française. D'autre part et plus gravement, le lobby de la nature sauvage exige désormais la destruction pure et simple des ouvrages des rivières européennes, y compris toutes les centrales hydro-électriques sous le seuil (arbitraire) de 10 MW. Alors que l'Europe ne sait toujours pas comment réussir son objectif zéro carbone 2050, alors que la préservation d'eau dans les lits et les bassins est incertaine avec le réchauffement climatique, alors que les approches destructrices de la continuité des rivières créent des conflits sociaux partout, cette position du WWF est extrémiste et indigne d'une association aussi reconnue. Il faut désormais exiger de nos élus que les politiques publiques se détachent de ces vues radicales et en dénoncent les excès.

"La restauration des rivières à écoulement libre nécessite l'élimination complète des obstacles physiques longitudinaux. L'équipement d'un obstacle avec une passe à poissons ne doit en aucun cas être considéré comme suffisant pour rétablir la connectivité. (...)Si l'élimination des obstacles est une étape importante vers la restauration des rivières à écoulement libre, elle nécessite également une action concertée pour éviter la construction de nouveaux obstacles."

24/04/2021

Comment des lobbies ont inventé la légende de l'épuisement du potentiel hydro-électrique français

Au début des années 1990, l'équipement hydroélectrique de la France marque un coup d'arrêt. Depuis 30 ans, son évolution est quasi-gelée. Certains affirment que le potentiel de production hydro-électrique du pays est épuisé. Or c'est faux. De manière constante, les rapports publiés des années 1950 aux années 2010 montrent que le potentiel exploitable est de l'ordre de 100 TWh, bien au-dessus des 70 TWh actuels. En réalité, l'affirmation de l'épuisement du potentiel hydraulique français vient de lobbies pêcheurs et écologistes qui, dans les années 1980, ont organisé l'entrave des projets énergétiques. Avant de convaincre l'administration et les élus d'aller plus loin pour engager la destruction des ouvrages et revenir à la rivière sauvage. Mais le rejet de cette politique par les riverains, les doutes sur la valeur sociale et scientifique de l'idée de nature sauvage, la reconnaissance mondiale de l'urgence climatique sont en train de changer la donne dans les années 2020. La France doit renouer avec sa vocation hydro-électrique stoppée depuis 30 ans: elle dispose de plusieurs dizaines de milliers de sites équipables.

- un potentiel théorique de 266 TWh/an dont la moitié est peu utilisable, car cela conduirait à submerger d’importantes parties du territoire;

- un potentiel techniquement rentable de 100 TWh/an (inventorié par EDF dès 1953, confirmé depuis par les différentes études);

- un potentiel économiquement équipable variable selon la comparaison économique avec les moyens de production alternatifs;

- un gisement de stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) de 20 000 MW.

"Le potentiel hydroélectrique dépend de la géographie et de la pluviométrie, mais également de l’évolution des techniques de production et surtout de la place que la société entend donner à l’utilisation de l’eau à des fins énergétiques parmi tous les autres usages : eau laissée «sauvage» pour la préservation de l’environnement et des sites, eau pour la pêche, eau pour l’agriculture, eau pour le tourisme, etc. (...) Pour autant, peut-être en raison de son ancienneté (elle existe depuis la fin du XIXe siècle), mais surtout de ses impacts sur les paysages et de la concurrence avec les autres usages de l’eau, l’hydroélectricité a, au fil du temps, perdu de son prestige dans notre pays. Au niveau local, les autorités publiques, et notamment les préfets et les élus locaux, ne pensent plus spontanément à développer l’hydroélectricité. Certains peuvent même la considérer comme «démodée» par rapport à l’éolien ou au photovoltaïque ou bien qu’elle ne vaut plus la peine d’ouvrir des conflits avec les défenseurs des autres usages de l’eau."

- 2,9 GW et 10 TWh/an en création de nouveaux sites.

- 0.5 GW et 1,7 Twh/an en équipement de sites existants.

- les rapports EDF des années 1950 et jusqu'au rapport Dambrine 2006 estiment que l'on peut produire 100 TWh (une hausse de 50% de la production actuelle),

- les données UEF 2013 (non complètes) et Punys 2029 suggèrent que l'on peut produire 85 TWh (une hausse de 20% de la production actuelle),

- outre de nouveaux projets, la plupart des 110 000 sites recensés dans le référentiel des obstacles à l'écoulement ne produisent pas d'énergie, mais beaucoup pourraient le faire, pourvu qu'il existe une politique nationale et locale d'équipement.

- le potentiel hydro-électrique français en métropole n'est nullement épuisé, on peut ajouter une à trois dizaines de TWh de production d'électricité bas-carbone (équivalent de une à quatre tranches nucléaires), sans compter les hydrauliennes fluviales et systèmes marémoteurs,

- les revendications de retour à la nature sauvage et l'organisation d'une opposition aux barrages sont à l'origine du gel du potentiel hydro-électrique dans les années 1990, avec l'appui de la corporation des pêcheurs de salmonidés engagée de la longue date sur le sujet,

- l'évolution du droit de l'environnement depuis 30 ans s'est inspirée de notions diverses et peu réfléchies dans leur globalité, tantôt une écologie de conservation et restauration qui vise la préservation de la nature sauvage ou le retour à une nature sauvage, tantôt une écologie de gestion raisonnée qui vise à baisser des impacts, en particulier les impacts carbone ces 10 dernières années (ce schéma est classique des questions écologiques, voir l'opposition déjà structurée depuis longtemps aux Etats-Unis, voir les débats sur la nouvelle conservation de la biodiversité),

- nous arrivons à un point de contradiction de ces écologies, car toutes les énergies renouvelables (pas que l'hydraulique) sont fondées sur l'exploitation de sources naturelles et sur l'occupation de l'espace, de même au demeurant que l'idéal de relocalisation des activités économiques (ce qui implique aussi de reprendre sur le territoire national des extractions et transformations qui avaient été délocalisées). Les politiques publiques ne peuvent plus simplement dire qu'elles font de l'écologie, elles doivent préciser de quelle écologie il est question, comment elle se finance et en quoi elle est cohérente (voir par exemple les alarmes de la CRE 2020, faisant suite à d'autres, comme la Cour des comptes 2013),

- concernant le climat et l'énergie, 70% de l'énergie finale consommée en France est d'origine fossile, le bilan carbone des Français dépasse les 11 tonnes d'émission CO2 par habitat quand on inclut les importations. Ces chiffres sont censés être réduits à zéro en 30 ans seulement, une génération. Cela demande une action massive, systématique, année après année. A-t-on les moyens de tenir les engagements climatiques sans assurer l'expansion de toutes les ressources renouvelables, incluant les quelques dizaines de TWh que peut apporter l'énergie hydraulique? Plus encore, face à l'ampleur des investissements d'urgence, a-t-on les moyens et l'intérêt de détruire les ouvrages hydrauliques du pays, politique dont le bilan carbone et hydrique comme les effets sur l'adaptation locale au changement climatique n'ont jamais été mesurés sérieusement? Poser ces questions, c'est sans doute y répondre.

21/04/2021

"Notre patrimoine naturel a été dessiné par les activités humaines"

La secrétaire d'Etat à la biodiversité Bérangère Abba a reconnu que l'expérience française et européenne de la nature relève d'une longue co-existence avec l'occupation humaine des territoires. Hélas, son propos a de bonnes chances de tomber dans les oreilles de sourds quand il s'agit de l'eau et des milieux aquatiques. Car l'administration dont Bérangère Abba a la tutelle tient un discours fort différent, où le "retour à la nature" consiste ici à détruire les biotopes créés par les humains, comme les retenues, biefs ou étangs.

- les milieux créés par les ouvrages hydrauliques sont sans intérêt, que ce soit des retenues, des biefs, des étangs, des plans d'eau,

- il faut "renaturer" la rivière ou la "restaurer dans son état naturel", c'est-à-dire faire disparaître tous les milieux anthropiques vus comme des anomalies,

- ce faisant, nous pourrons attendre et conserver un "bon état écologique" de la rivière.

- les lits mineurs et majeurs des rivières ont été massivement modifiés depuis 6000 ans en Europe, il n'y a rien de "naturel" au sens de non modifié par l'Homme dans ces lits,

- les transits sédimentaires et régimes hydrologiques venant du bassin versant ont été transformés par les usages des sols et de l'eau,

- un nombre croissant d'espèces exotiques d'invertébrés, de crustacés, de mollusques, de poissons, de végétaux s'installent et circulent dans les eaux,

- le changement climatique a déjà modifié depuis 150 ans le cycle de l'eau comme son régime thermique, et même si nous arrêtons les émissions carbone, il va continuer de le faire pendant plusieurs siècles,

- des milliers de molécules de synthèse circulent dans les eaux, sans rapport à leur morphologie mais avec des effets sur le vivant.

- la diversion et canalisation d'eau commence avec la sédentarisation néolithique,

- les moulins apparaissent à l'ère romaine, ils se développent pendant deux mille ans,

- la déforestation et le drainage des zones cultivables avec développement d'étang piscicoles prennent leur essor dès le haut Moyen Age pour s'intensifier au fil des siècles,

- les canaux, écluses et ouvrages de navigation se développent à l'âge classique et moderne,

- les ponts, digues, rehausses de berge, routes, voies ferrées et autres infrastructures civiles diffuses imposent peu à peu des contraintes à l'écoulement,

- les grands barrages d'énergie, d'eau potable, d'irrigation, d'écrètement de crue et de soutien d'étiage achèvent de modifier le régime des rivières à compter du 19 e siècle.

19/04/2021

"Des millions de dollars ont été dépensés pour essayer de ramener les cours d'eau à un état artificiel", l'erreur américaine reproduite en France

On l'ignore parfois, mais l'idée de la restauration écologique des rivières vers un état sauvage provient surtout des Etats-Unis. Or voici plus de 10 ans, une recherche avait montré là-bas que la reconstruction de rivières à méandres, grande occupation des gestionnaires publics de la nature, correspond en fait à une morphologie héritée... de l'abandon des moulins à eau construits deux siècles plus tôt! Nous traduisons ici un commentaire de la revue Nature qui soulignait déjà cette incongruité : dépenser des fortunes pour essayer de revenir à un état ancien déjà artificialisé, et cela alors que les conditions présentes et futures de milieu ne sont de toute façon plus du tout les mêmes. En Europe, les moulins et étangs ne se sont pas développés sur trois siècles comme aux Etats-Unis, mais sur deux millénaires. Et ils faisaient suite à un millénaire précédent de déforestations, chenalisations et terrassements agricoles. Cela ne rend que plus absurde la dépense d'argent public en quête d'une fantasmatique nature antérieure. Le manque de rigueur scientifique et de recul historique dans l'écologie aquatique conduit à trop de chantiers de carte postale sans intérêt majeur ni pour la société, ni pour le vivant.

13/04/2021

Les castors construisent aussi des barrages en pierre

11/04/2021

Il y a 7 options de continuité pour les petits ouvrages en rivière... une seule nuit et crée des confits

On fait beaucoup de bruit dans la presse en ce moment à propos d'un amendement à la loi climat demandant de stopper les destructions des ouvrages de moulins. Certains affirment que c'est une grave atteinte à la continuité des rivières. C'est faux : la réforme de continuité écologique a échoué car des choix radicaux et décriés ont voulu promouvoir et financer la seule destruction des ouvrages anciens, alors qu'il existe de nombreuses autres options, plus consensuelles, plus utiles à l'écologie au sens large, plus conformes à l'intérêt général du pays. Revenir à ces options va permettre des gains de continuité écologique et la sortie du blocage actuel. A condition que les fonctionnaires eau et biodiversité acceptent une bonne fois pour toutes que les rivières du 21e siècle auront encore des ouvrages hydrauliques, comme elles en ont depuis des millénaires.

08/04/2021

L'office français de la biodiversité nie la casse du patrimoine des rivières